|

きょうおうごこくじ(とうじ)

教王護国寺(東寺)

|

|---|

| 所在 | 京都府京都市南区九条町1番地 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 本瓦葺き 和様(復古調) |

|---|

| 高さ | 57m |

|---|

| 建立年 | 元慶元(877)年 建立

〜焼失と再建が繰り返される〜

寛永21(1644)年 四回目の再建 |

|---|

| 指定 | 世界文化遺産、国宝 |

|---|

| 特徴 | 日本の古塔の中で最も高い |

|---|

|

|

にんなじ

仁和寺

|

|---|

| 所在 | 京都府京都市右京区御室大内33 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 本瓦葺き 和様(復古調) |

|---|

| 高さ | 36m |

|---|

| 建立年 | 寛永21(1644)年 建立 |

|---|

| 指定 | 世界文化遺産、重要文化財 |

|---|

| 特徴 | 徳川家光が寄進した |

|---|

|

|

にっこうとうしょうぐう

日光東照宮

|

|---|

| 所在 | 栃木県日光市山内2301 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 銅瓦葺き 和様と禅宗様 |

|---|

| 高さ | 33.6m |

|---|

| 建立年 | 慶安3(1648)年 建立

文政元(1818)年 再建 |

|---|

| 指定 | 世界文化遺産、重要文化財 |

|---|

| 特徴 | 心柱が四層目から鎖で吊り下げられている |

|---|

|

|

きんりゅうざん せんそうじ

金龍山 浅草寺

|

|---|

| 所在 | 東京都台東区浅草2-3-1 |

|---|

| 形態 | 鉄筋コンクリート造 アルミ製本瓦葺き |

|---|

| 高さ | 48.3m |

|---|

| 建立年 | 天慶5(942)年 建立

〜倒壊と再建、修復が繰り返される〜

昭和48(1973)年 再建 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 昭和20(1945)年に東京大空襲で焼失した先代の塔は国宝だった |

|---|

|

|

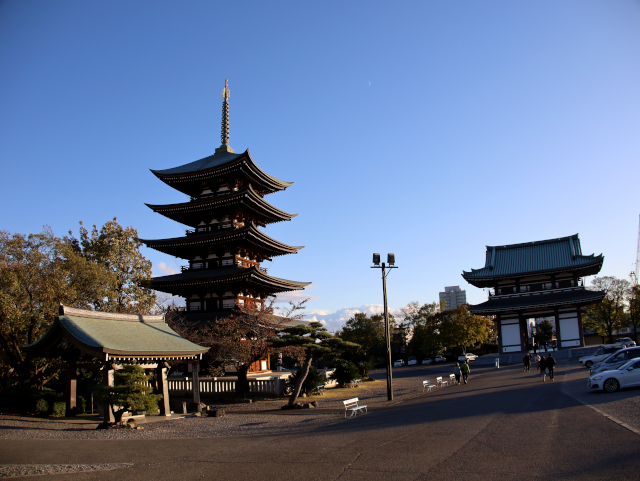

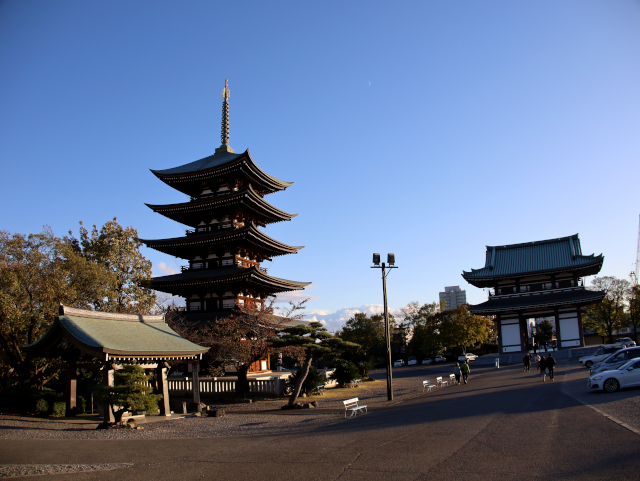

たかはたさん みょうおういん こんごうじ(たかはたふどうそん)

高幡山 明王院 金剛寺(高幡不動尊)

|

|---|

| 所在 | 東京都日野市高幡733 |

|---|

| 形態 | 鉄筋コンクリート造 青銅瓦葺き 和様(平安調) |

|---|

| 高さ | 塔高40m 総高45m |

|---|

| 建立年 | 昭和55(1980)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 高幡不動尊は紫陽花の名刹と知られ、初夏、紫陽花越しに仰ぎ見る塔の姿もまた一興 |

|---|

|

|

いつくしまじんじゃ

厳島神社

|

|---|

| 所在 | 広島県廿日市市宮島町1-1 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 檜皮葺き 和様と禅宗様 |

|---|

| 高さ | 27.6m |

|---|

| 建立年 | 応永14(1407)年 建立 |

|---|

| 指定 | 世界文化遺産、重要文化財 |

|---|

| 特徴 | 各層の軒の反りが激しい |

|---|

|

|

てんかいさん うんりゅうじ

天海山 雲龍寺

|

|---|

| 所在 | 東京都八王子市山田町1688-2 |

|---|

| 形態 | 鉄骨+鉄板、アルミニウム造 鉄板葺き |

|---|

| 高さ | 約40m |

|---|

| 建立年 | 昭和52(1977)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 晴れた日には富士山をバックに |

|---|

|

|

ちょうえいさん ほんもんじ(いけがみほんもんじ)

長栄山 本門寺(池上本門寺)

|

|---|

| 所在 | 東京都大田区池上1-1-1 |

|---|

| 形態 | 木造 弁柄塗り 三間五重 初、二層:本瓦葺き、三層以上:銅板葺き 初層:和様、二層以上:禅宗様 |

|---|

| 高さ | 28.5m |

|---|

| 建立年 | 慶長13(1608)年 建立 |

|---|

| 指定 | 重要文化財 |

|---|

| 特徴 | 池上本門寺は桜の名所として知られ、五重塔も桜の木に囲まれるように建っている |

|---|

|

|

ちょうこくさん ほんどじ

長谷山 本土寺

|

|---|

| 所在 | 千葉県松戸市平賀63 |

|---|

| 形態 | 鉄筋+ガラス繊維強化コンクリート造 新建材瓦葺き 初層裳階付き |

|---|

| 高さ | 約18m |

|---|

| 建立年 | 平成3(1991)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 四季折々の草花が楽しめる境内を見下ろす、ミニ五重塔 |

|---|

|

|

むろうじ

室生寺

|

|---|

| 所在 | 奈良県宇陀市室生区室生78 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 檜皮葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 総高16.1m |

|---|

| 建立年 | 平安時代初期 建立

明和5(1768)年 修復

明治34(1901)年 修復

平成12(2000)年 台風被害を修復 |

|---|

| 指定 | 国宝 |

|---|

| 特徴 | 屋外に立つ五重塔の中では最小 |

|---|

|

|

はせでら

長谷寺

|

|---|

| 所在 | 奈良県桜井市初瀬731-1 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 檜皮葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 21.39m |

|---|

| 建立年 | 昭和29(1954)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 懸造りの本堂舞台から眺められる |

|---|

|

|

ほうだいいん

鳳台院

|

|---|

| 所在 | 茨城県笠間市箱田2458 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 和様 銅板葺き |

|---|

| 高さ | 19.4m |

|---|

| 建立年 | 平成10(1998)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 巨大達磨大師の銅像に迎えられて進んだ、境内の先にある五重塔 |

|---|

|

|

ほけきょうじ

法華経寺

|

|---|

| 所在 | 千葉県市川市中山2-10-1 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 瓦棒銅板葺き 四層以下:和様 五層:禅宗様 |

|---|

| 高さ | 総高98尺(約30m) |

|---|

| 建立年 | 元和8(1622)年 建立 |

|---|

| 指定 | 重要文化財 |

|---|

| 特徴 | 大仏様とセットで見られる五重塔というのも、なかなか珍しい |

|---|

|

|

でんじょうじ

伝乗寺

|

|---|

| 所在 | 東京都世田谷区尾山台2-10-3 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 銅板葺き 純和様 |

|---|

| 高さ | 約15m |

|---|

| 建立年 | 平成17(2005)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 世田谷の閑静な住宅街に見える、小ぶりの五重塔 |

|---|

|

|

とうちょうじ

東長寺

|

|---|

| 所在 | 福岡県福岡市博多区御供所町 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 本瓦葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 約26m |

|---|

| 建立年 | 平成23(2011)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 福岡市中心街の地下鉄出口からすぐ行ける |

|---|

|

|

こうふくじ

興福寺

|

|---|

| 所在 | 奈良県奈良市登大路町48 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 本瓦葺き 和様(復古調) |

|---|

| 高さ | 50.10m |

|---|

| 建立年 | 応永33(1426)年 建立 |

|---|

| 指定 | 世界文化遺産、国宝 |

|---|

| 特徴 | 猿沢池に映える、日本で二番目に高い仏塔 |

|---|

|

|

ほうりゅうじ

法隆寺

|

|---|

| 所在 | 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 初層裳階付き 本瓦葺き 飛鳥様式 |

|---|

| 高さ | 32.45m |

|---|

| 建立年 | 白鳳時代(593〜709年頃) 建立 |

|---|

| 指定 | 世界文化遺産、国宝、斑鳩三塔 |

|---|

| 特徴 | 世界最古の木造建築寺院の一角を担う、立派な塔 |

|---|

|

|

はぐろさん(でわさんざんじんじゃ)

羽黒山(出羽三山神社)

|

|---|

| 所在 | 山形県鶴岡市羽黒町大字手向 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 こけら葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 24m |

|---|

| 建立年 | 承平年間(931〜937年) 建立

文中年間(1372〜1374年) 再建 |

|---|

| 指定 | 国宝 |

|---|

| 特徴 | 出羽三山神社の境内を石畳に沿って進むと、巨大な杉木立の中に重厚な古塔が見えてくる |

|---|

|

|

ふじよしだし せんぼつしゃちゅうれいとう

富士吉田市 戦没者忠霊塔

(あらくらやませんげんこうえん ちゅうれいとう)

(新倉山浅間公園 忠霊塔)

|

|---|

| 所在 | 山梨県富士吉田市新倉3360番地の1 |

|---|

| 形態 | 鉄筋コンクリート造 五重 銅板一文字葺き 大阪四天王寺風 |

|---|

| 高さ | 塔高19.5m 総高26m |

|---|

| 建立年 | 昭和37(1962)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 富士山を望む山の斜面に立つ |

|---|

|

|

きゅうかんえいじ

旧寛永寺

|

|---|

| 所在 | 東京都台東区上野公園 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 本瓦葺き(初層〜四層)、銅板葺き(五層) |

|---|

| 高さ | 総高36m |

|---|

| 建立年 | 寛永8(1631)年 建立

寛永16(1639)年 再建 |

|---|

| 指定 | 重要文化財 |

|---|

| 特徴 | 寛永寺はかつて広大な敷地だったが、現在は恩賜上野動物園内に立っている |

|---|

|

|

しちせいざん そくさいじ こうとくいん

七星山 息災寺 光徳院

|

|---|

| 所在 | 東京都中野区上高田5-18-3 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 本瓦葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 15m |

|---|

| 建立年 | 平成7(1995)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 中野区上高田の寺院密集エリアに立っている |

|---|

|

|

こうみょうざん こうしょうじ

光明山 孝勝寺

|

|---|

| 所在 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-11-11 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 本瓦葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 31.9m |

|---|

| 建立年 | 平成15(2003)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 仙台駅東側のオフィス街の裏手に、お寺が密集している |

|---|

|

|

いいぬまさん えんぷくじ(いいぬまかんのん)

飯沼山 圓福寺(飯沼観音)

|

|---|

| 所在 | 千葉県銚子市馬場町293 |

|---|

| 形態 | 木造 朱塗り 三間五重 銅板葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 総高33.55m |

|---|

| 建立年 | 平成20(2008)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 漁港を中心とした銚子の町並みから、朱塗りの塔がよく目立つ |

|---|

|

|

なりあいさん なりあいじ

成相山 成相寺

|

|---|

| 所在 | 京都府宮津市成相寺339 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 本瓦葺き 鎌倉様式 |

|---|

| 高さ | 不明 |

|---|

| 建立年 | 平成17(2005)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 日本三景天橋立を見下ろす |

|---|

|

|

ちょうぜんじ

長禅寺

|

|---|

| 所在 | 山梨県甲府市愛宕町208 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 銅板葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 31.8m |

|---|

| 建立年 | 平成2(1990)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 正面入り口の戸だけ、真新しくなっていた |

|---|

|

|

こんごうさん さいしょういん

金剛山 最勝院

|

|---|

| 所在 | 青森県弘前市大字銅屋町63 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 銅板葺き 和様(外部)、禅宗様(内部) |

|---|

| 高さ | 総高31.2m |

|---|

| 建立年 | 寛文6(1666)年 建立 |

|---|

| 指定 | 重要文化財 |

|---|

| 特徴 | 日本最北の古塔

弘前城の南側は寺社の密集地帯 |

|---|

|

|

ぜんぶつざん せいりゅうじ

全仏山 青龍寺

|

|---|

| 所在 | 青森県青森市大字桑原字山崎45 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 本瓦葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 39.35m |

|---|

| 建立年 | 平成8(1996)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 昭和大仏のある青龍寺

五重塔の下には枯山水庭園が広がる |

|---|

|

|

ほうかんじ やさかのとう

法観寺 八坂の塔

|

|---|

| 所在 | 京都府京都市東山区八坂通下河原東入八坂上町388 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 本瓦葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 46m |

|---|

| 建立年 | 592年 建立

治承3(1179)年 火災で焼失

建久2(1191)年 再建

正応4(1291)年 焼失

延慶2(1309)年 再建

永享8(1436)年 焼失

永享12(1440)年 再建 |

|---|

| 指定 | 重要文化財 |

|---|

| 特徴 | 二寧坂(二年坂)近くからの京町家エリアに欠かせない存在 |

|---|

|

|

びっちゅうこくぶんじ

備中国分寺

|

|---|

| 所在 | 岡山県総社市上林1026 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 本瓦葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 34.32m |

|---|

| 建立年 | 文政年間(1818〜1829年) 建立 |

|---|

| 指定 | 重要文化財 |

|---|

| 特徴 | 赤米の田んぼ越しに望める田園風景 |

|---|

|

|

みょうおういん

明王院

|

|---|

| 所在 | 広島県福山市草戸町1473 |

|---|

| 形態 | 木造 朱塗り 三間五重 本瓦葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 29.14m |

|---|

| 建立年 | 貞和4(1348)年 建立 |

|---|

| 指定 | 国宝 |

|---|

| 特徴 | この付近は鮮やかな朱塗りの寺社ばかりで、迫力がある |

|---|

|

|

みょうせんじ

妙宣寺

|

|---|

| 所在 | 新潟県佐渡市阿仏坊 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 桟瓦葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 24m |

|---|

| 建立年 | 文政8(1825)年 建立 |

|---|

| 指定 | 重要文化財 |

|---|

| 特徴 | 各層の勾欄がなく、未完成のようにも見える |

|---|

|

|

こうりんじ

香林寺

|

|---|

| 所在 | 神奈川県川崎市麻生区細山3-9 |

|---|

| 形態 | 外観木造(内部 鉄骨鉄筋コンクリート造) 三間五重 本瓦葺き 禅宗様 |

|---|

| 高さ | 30.3m |

|---|

| 建立年 | 昭和62(1987)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | よみうりランド近くの高台の上に立つ |

|---|

|

|

ほうもんざん ふくせんじ

法門山 福泉寺

|

|---|

| 所在 | 岩手県遠野市松崎町駒木 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 銅板葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 25.8m |

|---|

| 建立年 | 平成2(1990)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 民話の里、遠野の山中に立つ真新しい五重塔 |

|---|

|

|

きんりゅうざん ふくしょうじ

金龍山 福正寺

|

|---|

| 所在 | 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷1129 |

|---|

| 形態 | 木造 朱塗り 三間五重 桟瓦葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 不明 |

|---|

| 建立年 | 昭和58(1983)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 境内のはずれに立つ小ぶりの五重塔 |

|---|

|

|

じゃっこうざん りゅうこうじ

寂光山 龍口寺

|

|---|

| 所在 | 神奈川県藤沢市片瀬3-13-37 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 銅板葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 30.3m |

|---|

| 建立年 | 明治43(1910)年 建立 |

|---|

| 指定 | 神奈川県建築物百選

藤沢市指定重要文化財 |

|---|

| 特徴 | 本堂の裏山の中に立つ五重塔 |

|---|

|

|

ふにゅうさん りゅうたくじ

船尾山 柳沢寺

|

|---|

| 所在 | 群馬県北群馬郡榛東村山子田2535 |

|---|

| 形態 | 木造 朱塗り 三間五重初層裳階付き 銅板葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 21.5m |

|---|

| 建立年 | 平成10(1998)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 永代供養塔を兼ねている |

|---|

|

|

かくおうざん にったいじ

覚王山 日泰寺

|

|---|

| 所在 | 愛知県名古屋市千種区法王町1-1 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 銅板葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 30m |

|---|

| 建立年 | 平成9(1997)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | タイとの友好の歴史を持つ、近代に開かれた寺 |

|---|

|

|

やごとさん こうしょうじ

八事山 興正寺

|

|---|

| 所在 | 愛知県名古屋市昭和区八事本町78 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 本瓦葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 26m |

|---|

| 建立年 | 文化5(1808)年 建立 |

|---|

| 指定 | 重要文化財 |

|---|

| 特徴 | 中門、五重塔、本堂が一直線に並ぶ境内 |

|---|

|

|

ぜんつうじ

善通寺

|

|---|

| 所在 | 香川県善通寺市善通寺町三丁目 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 本瓦葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 43m |

|---|

| 建立年 | 明治35(1902)年 再建 |

|---|

| 指定 | 重要文化財 |

|---|

| 特徴 | 明治時代に再建された現在の五重塔は四代目 |

|---|

|

|

しっぽうざん じほういん もとやまじ

七宝山 持宝院 本山寺

|

|---|

| 所在 | 香川県三豊市豊中町本山甲1445 |

|---|

| 形態 | 木造 三間五重 本瓦葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 38m |

|---|

| 建立年 | 明治43(1910)年 再建 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 四国八十八ヶ所第七十番、国宝の本堂の横に並んで立つ |

|---|

|

|

ほうせんじ

法船寺

|

|---|

| 所在 | 神奈川県小田原市酒匂2-35-22 |

|---|

| 形態 | 木造 三間三重 本瓦葺き 和様 |

|---|

| 高さ | 8.5m |

|---|

| 建立年 | 平成5(1993)年 建立 |

|---|

| 指定 | なし |

|---|

| 特徴 | 東海道、国道1号線脇の小ぶりの五重塔 |

|---|

|